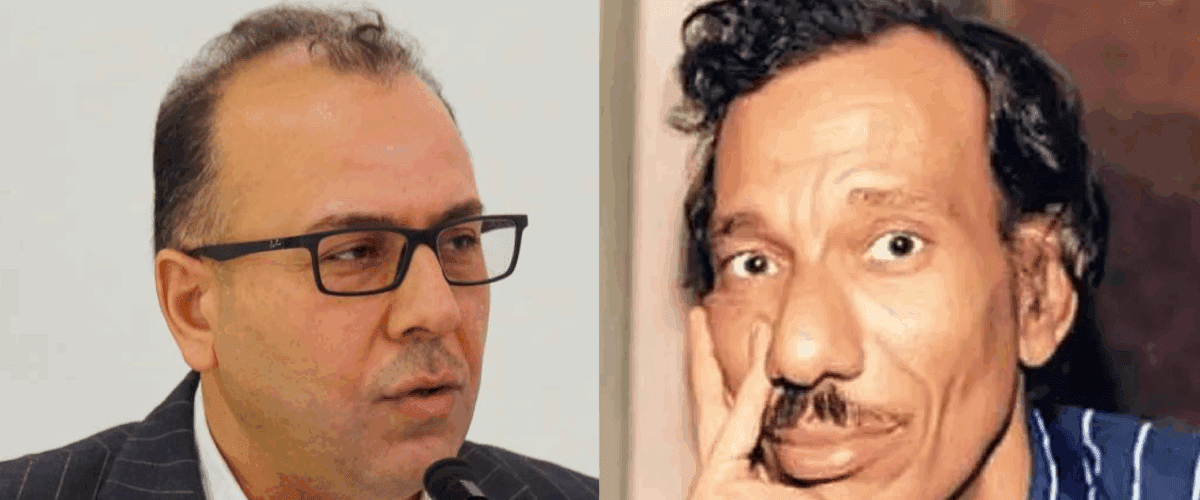

آخَرُ “أحمد بخيت” المُقاوِم | أ. د. أحمد بلبولة

أ. د. أحمد بلبولة

شاعر وأكاديمي مصري

قدَّمهُ شِعْرُه قبل أن يُقَدِّمه أي أحد؛ فعلى أي شيء كان يراهن أحمد بخيت حين توجَّه بكُلِّيَّتِه إلى القصيدة العمودية ضاربًا صفحًا عن كل أشكال القصيدة الأخرى؟ وهل اتسعت لاستيعاب تجربته؟ هل اختار السهل؟!

إنَّ من يعرف أحمد بخيت حقَّ المعرفة يعرف أنه يحفظ قصائد كثيرة لرواد الشعر الحر، ويعرف أنه لم يتخذ موقفًا معاديًا من قصيدة النثر. المسألة إذن اختيار، وعلى قارئه أن يتفهَّم هذا الاختيار، ويتقبَّله. لقد كتب هذه القصيدة في وقت كان التجريبُ قد بلغ غايته في الشعر في مصر والأقطار العربية لدى جيل السبعينيات، وكانت القصيدة العمودية كفيلة بأن تُزيحه من الساحة تمامًا، خصوصًا وقد كانت الهيمنة على المنابر الثقافية في تسعينيات القرن الماضي لكُتَّاب الشعر الحر وقصيدة النثر الذين كان جُلُّهم ينظر إلى القصيدة العمودية على أنها حفرية منقرضة، وإلى كاتبيها على أنهم كائنات متكلِّسَة ترفض العصر، وتعيش في الماضي؛ بل تنتصر للصحراء والبداوة على التمدن، لحُداء الإبل على صوت الماكينات في المصانع، وكان الشاعر العمودي في هذا الوقت يعاني غربةً وإقصاءً، وكثير ممن كانوا كتابًا للقصيدة العمودية حاولوا أن يوازنوا فكتبوا الشعر الحر إلى جانب الشعر العمودي؛ حتى يجدوا مكانًا أو مبررًا للقبول، وظل أحمد بخيت مستعصمًا بالقصيدة العمودية، كاتبًا، ومنشدًا، محاولًا أن يشق طريقها من جديد، وفي هذا الوقت ظهرت جائزة البابطين، وفتحت منابر الشعر خارج مصر أبوابها للقصيدة العمودية؛ فصنعت شيئًا من التوازن، نفَّست فيه عن هذه القصيدة المضطهدة التي كادت أن يطويها النسيان.

ثم في مطالع الألفية الثالثة بدأت الجوائز الداعمة لهذه القصيدة تتوالى في العالم العربي، فصار الشاعر العمودي يولد في مصر، ويتلقى شرعية وجوده بما يحرزه من تقدم في هذه الجوائز أو من تألق على هذه المنابر، وشيئًا فشيئًا حتى ظهر جيل جديد انضم إلى هذا المشهد؛ فشكل سندًا داخليًا، ودعمًا لاستعادة روح تلقي القصيدة العمودية، إلى أن استعادت السيادة مرةً أخرى مع توالي الأجيال، وظهور تكنولوجيا المعلومات، وفق متابعة قريبة لا تحتاج إلى إحصاء.

وخلال هذه الفترة كان أحمد بخيت طاغيًا في حضوره، وتأثيره ليس على الناشئة في مصر وحدها بل في العالم العربي من المحيط إلى الخليج، وكان الشعراء يتابعون قصائده ويحفظونها، وإن تنكَّروا له وأنكروه، وكان الشعر يأتي من العالم العربي؛ فإذا بضاعتنا رُدَّتْ إلينا، ولا يجب أن يغضب الشعراء من ذلك؛ فالركود الشعري كان يحتاج إلى من يُحرِّكه، ولقد اصطفى الشعر أحمد بخيت في الوقت المناسب، أقول هذا محذرًا الشعراء الشباب من سطوته، وأدعوهم إلى الاحتراز من الوقوع في دائرته المحرقة. فما الذي قدَّمه أحمد بخيت حتى يُحدِث هذا الأثر؟

إنَّ أحمد بخيت الذي أعرف، ويعرفه غيري، حلَّ المعادلة الصعبة لكن على طريقته؛ فلم يستنسخ تجربة نزار قباني، ولم يقع في أسر تجربة محمود درويش، ولا استسلم لطغيان أمل دنقل شاعر القضية الواضحة -عكس ما يُشاع عنه من غير العالمين بالشعر- بل احتفظ للقصيدة بمعمارها المحكم، وموسيقاها الكاملة، ولم ينزلق إلى فجاجة التجارب، أو يتعمد الإثارة بكسر التابوهات، لا مباشرًا كان ولا مغرقًا في المجاز، بل ملتزمًا بالحقيقة فكرًا وأداءً، بعيدًا عن كابوسية التصوير، واستغلاق الدلالة، وأسلوبية الوهم والتلبيس، خلطة سحرية تقف من ورائها طاقة روحية تنقلها القصيدة فوق ما تقوله في لغة رشيقة سلسة، تهدي حكمتها ناصعة كالوردة الطازجة؛ لذلك فديوانه سجلٌّ حافل بالأحداث التي عاصرها، والتجارب التي عاشها، والتساؤلات التي يطرحها وقته وزمانه، وهو معلم شاعر أو شاعر معلم، صاحب رسالة، لا تقوده قصيدته بل يقودها، وأحيانًا يرغمها على أن تقول ما يريد أن يقول.

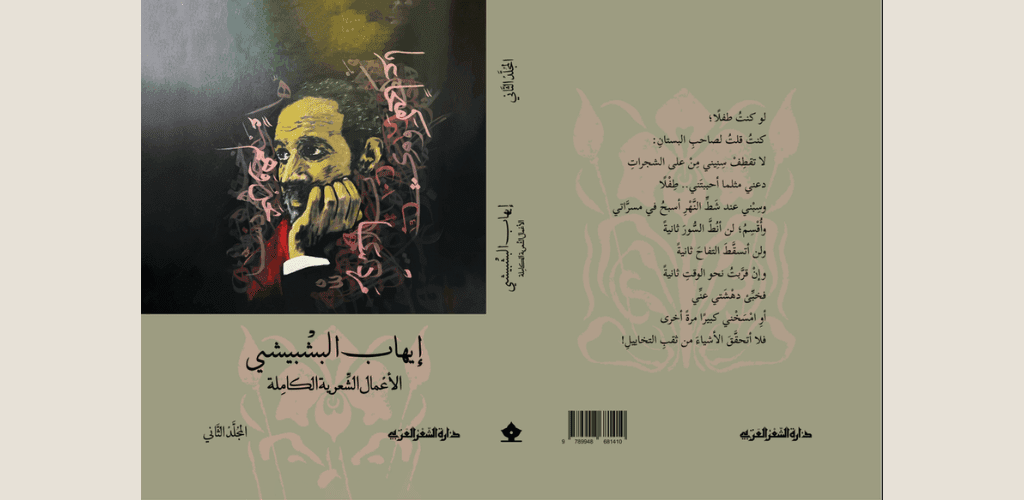

عبر عشرين ديوانًا -أعماله الشعرية الكاملة التي بين يديَّ الآن- يعالج أحمد بخيت قضايا أمته العالقة، يتحدث عن فلسطين، والعراق، وسوريا، وليبيا، واليمن، ومصر، يودِّع الصحراء، ويبشِّر بالماء، يحب البشر، ويهجوهم، ويخاصمهم أحيانًا، ويدير لهم ظهره، وهو مشَّاء في الزمان والمكان، يفحصهما فحصًا دقيقًا، ويرصد رحلة الإنسان فيهما من لدن آدم، يبحث عن بيت يؤيه، وعن أمان مفقود، يبحث عن حب كامل، وصديق كامل، ووطن كامل، يبحث عن الإنسان الكامل، وفي المقابل زاهد يصل زهده أحيانًا إلى رفض الحياة:

ويا ابنَتِيَ اشهدي لأبيكِ

هل أوفيتُ واستوفَيْتْ

هما متران من دنيايَ

للثوبِ الذي أبْلَيْتْ

فهل أنقصتُ من دنياكِ

أم زدتُ اتساعَ البيتْ؟

وربما جاء هذا الرفض للحياة من يقين راسخ لديه يصل إلى أن يكون مفتاحًا لشخصيته الشعرية، يتلخَّص في إحساسه بأن عمره قصير، وإن كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون الحضور خاطفًا كالبرق، والأثر هائلًا:

أنا ضيفٌ على الدنيا وأوُشِكُ أنْ أوَدِّعَها

ولدتُ بحضنِ قافيةٍ وأختِمُ رحلتي معها

وغايةُ شهوةِ الكلماتِ أنْ تغتالَ مبدِعَها

الحضور الخاطف الذي يضيء العالم، ويختفي بعد أن عرَّف الناس على النور؛ لذلك قضى أحمد بخيت عمره كله -وقد جاوزَ الستِّينَ الآن- أسيرَ هذا الظهور المتقطع حتى في مشاركاته الشعرية، كأنما في كل ظهور يولد من جديد، ثم يموت ويختفي، كل ظهور حياة، وكل غياب موت، وعمره في كل مرة ثابت، عمر البرق، أو عمر الشِّهاب، وعلى متابعيه أن يحصوا ميتاته وحيواته:

عمَّا قليلٍ سوف أبلغُ موطِني

وأُضيءُ محترقًا كأيِّ شهابِ

وعلى مستوى الأداء، أحمد بخيت ليس شاعر المانشتات الثورية، وإنما شاعر العقود المتلألئة، تشع أبياته مجتمعة، ويشع كل بيت منفردًا كاللؤلؤة الفريدة، وهو في ذلك يحافظ على الغلالة الشفيفة التي تغلف المعنى دون أن تطمسه، وتحول دون تورطه في المجابهة الصريحة، وتحفظ للأداء انفتاحه على الاحتمال، وهذا هو السر الذي يرتفع بشعره على المناسبة الضيقة ليكون شعر كل العصور، خالدًا ما بقيت العربية، وفي سبيل أن يبقى الأداء مفتوحًا يُمارِس استراتيجيات الكشط المستمر؛ إذ يُهدي -على سبيل المثال- أغلب دواوينه إلى مجهول، يكتفي بوضع نقاط مكان الاسم، غير مصرح باسم أو صفة أو كنية، ونادرًا ما يتورط في الوقائع؛ ليظل الوجود دائمًا وأبدًا، كما يقول مارتن هايدجر، تحت كشطة، وخير دليل على ذلك قصيدته في الحسين رضي الله عنه، وهي شخصية شائكة؛ نظرًا للتشابكات المذهبية، والكتابة عنها بما أحاطها من حضور أسطوري نادرًا ما ينجو من أن يتورط، لكن أحمد بخيت يمشي على الشَّعْرة الدقيقة التي لا تُغْضِب هؤلاء ولا أولئك، قصيدة ذات وجهين، يقرأها كل فريق فيجدها متسقةً مع معتقده، وهو إذ يفعل ذلك لا ينسى أثناء هذا الأداء المتوازن أن يُوَقِّع التوقيع الذي يَشي بحل المعادلة الصعبة؛ فيذكر الأزهر الذي يجمع الفريقين: السنة والشيعة معًا بحكم التاريخ وتحولاته:

يأتي زمانٌ والمودةُ غربةٌ

والكُرْهُ بلدتنا التي نستعمِرُ

بايعتُ عن نجباء مصرَ جميعهم

وأنا ابنُ وادي النيلِ واسمي الأزهرُ

هذا؛ ولا تستغرقه في شعره الرموز التاريخية وإشاراتها؛ بل يستخدمها كالمقبِّلات التي تُعطي للطبخة نكهتها المميزة، غير مضطرٍ القارئ إلى أن يفتح المعاجم أو أن يقوم ببحث ثقافي، ويغلب على استخدامه الرمز أو الإشارة الاكتفاء بالشائع المتداول يختار لهما وقتهما الذي يكهرب الحالة، مسًّا خفيفًا لا يلبث أن يغادره، وهو إذ يغادر إلى رمز آخر أو إشارة أخرى يلتزم الاستراتيجية ذاتها؛ فتتعاضد الرموز والإشارات في رسم فسيفساء الدلالة المزركشة، علوًّا بالجمال، وإلحاحًا على المعنى وترسيخًا له وتوطينًا:

جواري روايات عصرِ الرشيد

قتلنَ أبا الفرج الأصفهاني

أمِنْ عربٍ فوقَ ظهرِ الخيولِ

إلى عربٍ في كتابِ الأغاني؟!

هذان البيتان بما مسَّهما من إشارات ورموز: (الرشيد، وأبو الفرج الأصفهاني، وكتاب الأغاني) استطاعا أن يوصلا الرسالة الشعرية، مبتعدين تمامًا عن الاصطدام الفَجّ بالسُّلطة، التي لو كانت حاضرةً لصفَّقت له وهي جالسة في الصفوف الأولى، رخصة تُوهَب لكل فنان، وللفن سلطان فوق كل سلطان.

وإضافةً إلى تعشيق الرموز والإشارات في التركيب والبنية تعشيقًا مثاليًا حدَّ الإذابة يأتي التعامل مع الأسلاف لا على سبيل المعارضة الصريحة، ولكن على سبيل استحضار النماذج العليا للفن التي أثرت في أحمد بخيت، النماذج السيارة؛ إذ يبدو ظهور الأسلاف غاية في الشحوب، بما توفرت لديه من قدرة هائلة على طمس الأثر، فقد نصادف نونيَّة كنونيَّة هاشم الرفاعي؛ لكنها ليست هي، وقد نصادف كافيَّة ككافيَّة شوقي لكن البون شاسع، وقد نصادف داليَّة كداليَّة المتنبي.. وهلم جرا، لكن في كل الأحوال ليست هي إياها:

تنسى المواعيد تنسانا المواعيدُ

حتى البلابل تنساها الأغاريدُ

تنسى المقاعدُ عطري مثلما نسيَت

صوتَ التلاميذ في الصيف الأناشيدُ

وبالتكنيكين نفسيهما: المقابلات، والتوقيع، يلجأ إلى الألفاظ العامية بُغيَة تفصيحها، وتقريبًا للشعر من الجمهور، وإنعاشًا للغة وكهربةً للحالة، وغمزًا للجمهور غير المصري وتنبيهًا لمصريته، وكذلك يفعل مع الألفاظ الأجنبية، والألفاظ الدارجة، وأسماء الأعلام:

يكفي لتكتملَ الرسالةُ أن ترى

وتكونَ أحمدَ كيْ تضمَّ خديجَتَكْ

هذا عن أحمد بخيت الذي أعرف، أما عن أحمد بخيت الذي لا أعرف؛ فيقود انقلابًا ناعمًا على ذاته، انقلابًا يقف من ورائه إحساسه العالي بالتفرد، ورفضه الشديد للتكرار، وهو ما أسميه آخَر أحمد بخيت المُقاوِم، الذي يرفض الرضا التام عن نفسه، أحمد البَرِّي في مقابل أحمد العارف، أو بتعبير آخر الفطرة في مقابل الخبرة، الأمر الذي يدفعه إلى انسلاخات أو محاولات انسلاخ تصل أحيانًا إلى حد الغرابة، وبخاصة حين يريد أن يُعَقْلِن أساطيره الشعرية الذائعة، بإعادة النظر العقلي فيها منقِّحًا، والغرابة لا تأتي إذا كان الدافع وراء التنقيح فنيًّا، وإنما تأتي الغرابة -في أغلب الظن- إذا كان التنقيح لأسباب نفسية، وربما يتفرد أحمد بخيت بهذا المسلك من بين الشعراء جميعًا، وقد يكون لأنه عاش ورأى ذيوع شعره بعينيه، وهيمنة صوته على غيره، وهو انسلاخ يصل إلى حد النفور، وكراهية أن يتقاطع مع صوته وقد صارت الكثرة تستعيره وتملأ به الساحات، وهي أزمة نادرة لم يتعرض لها شاعر كما تعرض لها أحمد بخيت!

وربما يفرح غيره بهذا لو كان في مكانه، لكن ما يُفْرِح غيره لا يفرحه، لقد وصلت غيرته على صوته أنه حين يسمعه من الآخرين ينكره، وصلت غيرته على صوته إلى حد إنكار صوته. في إنشاده الأول لقصيدته: “سلام على الحب” في جماعة الشعر بكلية دار العلوم، وكان معيدًا وقتها، قبل أن يترك الجامعة للشعر، وقد جاء بصحبة رائد الجماعة د. مصطفى عراقي (رحمه الله)، وكنت وقتها طالبًا بالفرقة الثانية بالكلية، حاضرًا هذا اللقاء، وسمعتها منه برواية غير الرواية المثبتة في هذه المجموعة:

سيأتي صباحٌ بلا عاشِقِين

بلا أغنياتٍ ولا ملهمين

سيأتي صباحٌ تحِنِّينَ فيه

إلى العطرِ والحبِّ والياسمين

إلى قُبْلةٍ لم تنَلْها الشِّفاهُ

إلى موعدٍ دونما آخرين

وها هي تتحول هنا إلى:

غدًا في صباحٍ بلا عاشِقِين

بلا أغنياتٍ ولا ملهمينْ

ستصحو الحديقةُ من نومِها

وتفتقِدُ العِطْرَ والياسَمينْ

وتبكي الوسائدُ.. تبكي المناديلُ

تبكي وقد جفَّ وردُ العيونْ

على قُبلَةٍ لم تنَلْها الشفاهُ

على موعدٍ دونَما آخرينْ

غيرة تصِل إلى درجة إفساد النص، وتبديد طاقته الروحية، وكذلك يفعل في قصيدته “ركعة الشاهد”؛ فيقول: “أمشي معي أمشي”، وقد كانت “أمشي لكي أمشي”:

أمشي لكي أمشي وتلك إجابتي

عن فوضويَّةِ هذه الأعضاءِ

وربما يُسْقِط بيتًا كاملًا:

على موعدِ الحُبِّ نحن التَقَينا

بشوقِ العصافير للمنبعِ

من قصيدته التي يقول فيها:

فقيرٌ أنا غيرَ أنَّ النجومَ

تنامُ كثيرًا على إصبَعي

ولستُ وسيمًا ولكنني

أكون وسيمًا وأنتِ معي

إن تدخُّل العقل المعرفي عند أحمد بخيت كثيرًا ما ينزع عن الأداء أسطوريته، حتى ولو كان الدافع نفسيًّا كما ذكرت، وأرجو ألا يكون الدافع هو النسيان، وإلَّا فما الذي يجعله يستبدل بكلمة “أكفاني” كلمة “ديواني” في قوله:

وإذا ذوى وَردي الجميلُ فربما

يتضوَّعُ النعناع من أكفاني

إن قراءة القصيدة كاملة التي منها هذا البيت لا يمكن أن تنتمي كلمة “ديواني” لعالمها، ناهيك عن أنها تحرف التلقي عن الأنا الكلية إلى الأنا الخاصة، عن الإنسان إلى الشخص.

أمر آخر يتعلق بمسألة التنقيح إلى جانب الاستبدال والحذف اللذين يمارسهما أحمد بخيت على قصائده في سياق الحديث عن الانقلاب الناعم على الذات، يتمحور في إسقاط المثير وعدم ذكر الملهِم، وربما يقف وراء ذلك كما سبق وذكرت في أن يظل النص مفتوحًا على الجميع، كما فعل في إسقاط الإهداء لأبي همام (عبد اللطيف عبد الحليم)، أستاذنا في دار العلوم – رحمه الله، في قصيدته: “الفاتحون”:

ما الشعرُ إلا رجلٌ خارجٌ

من ذاتِهِ يرنو لها من كثبْ

قد يكون الدافع فنيًّا في هذه القصيدة التي تعالج سقوط الأندلس، مع إسقاط ذلك على الواقع العربي، وإن كان أبو همام الذي درس في إسبانيا كفؤًا لأن يكون قناعًا نموذجيًّا للحديث عن هذا الموضوع، ومع ذلك فمع التسليم بالدافع الفني في إسقاط الإهداء يبقى السؤال: لماذا أبقى أحمد بخيت على أسماء أخرى أهدى إليها قصائده، من مثل إهدائه قصيدة “حارس الضوء” إلى الكاتب بهاء طاهر على الرغم من أن القصيدة لا تمت له بصلة؟!

هذا ولا يفوت قارئ هذه المجموعة أن يتوقَّف أمام أطرف إهداءاته في ديوانه: “قمر جنوبي”، الذي أهداه إلى أمه قائلًا: “إلى أمي رتيبة محمد علي”، موقعًا تحته: “أحمد بن رتيبة”:

ومرَّ أبو الطيب المتنبي

وحيدًا كما ينبغي أن يكون

وإذا كنت قد أشرت سابقًا إلى أن أحمد بخيت لا يتورط في الرمز تورطًا كاملًا، ولا تستعبده الإشارة التاريخية، إنما يمسهما مسًّا خفيفًا، ويذكرهما كما هما؛ اعتمادًا على مغازلة المخزون الثقافي الجمعي لدى متلقيه، وانتقاء لأكثر التيمات وقْعًا كما فعل في قصيدته: “الحبيب صلى الله عليه وسلم” حين اكتفى من قصة يوسف عليه السلام بالقميص؛ نقلًا للقضية الفلسطينية من كونها مأساة سياسية إلى كونها مأساة إنسانية:

فوق القميصِ دمٌ فوق الضميرِ دمٌ

وما يزالون من هُونٍ إلى هُونِ

أقول: إذا كنت قد أشرتُ سابقًا إلى ذلك أثناء الحديث عن أحمد بخيت الذي أعرف، فإنَّ أحمد بخيت المقاوِم لأحمد بخيت المتحقِّق الذي ملأ الدنيا وشغل الناس – يعمل على تقويض ذلك؛ ويحاول فتح مناطق أخرى من خلال إلباسه الرمز قصيدةً كاملةً، انصرافًا عن معالجته معالجة جزئية كما تقدم إلى معالجته معالجة كلية، حالة ليست شائعة في استراتيجيات الكتابة لديه، ومنحى مقاوم نطالعه في قصيدته: “من عنترة إلى أبيه”، وهي قصيدة من قصائد البدايات، يتخذ فيها من شخصية عنترة رمزًا كليًّا للعربي المسحوق تحت واقعه القاسي:

لآخر لحظةٍ في العُمْرِ وحدي

وأنت ووجهُكَ القَبَلِيّ ضِدِّي

تُقامِر بي لكي تبتاع عِقْدًا

لفاطمةٍ وأقراطًا لهِنْدِ

لا يبهظ أحمد بخيت قصائده بالمحمولات الثقافية المعقدة، لكنَّ آخَرَ أحمد بخيت المقاوم يدفعه إلى البحث الثقافي، والتفلسُف، والتأويل:

تعلَّمْتُ تأويلَ النبوءاتِ ها هُنا

وفي أوَّلي أبصرتُ آخِرَ آخِري

البحث كما في قصيدة: “وداعًا أيتها الصحراء”، وهي قصيدة متقدِّمَة في رحلته الشعرية من حيث الزمن، راجَع فيها تاريخ الشعر العربي، وقدَّم لها مقدمة نثرية، وذيَّلها بمعاجم غير تقليدية، لا تخلو من سخرية؛ بحيث لا يمكن أن ينفك الجانب النثري عن الجانب الشعري فيها، فكلاهما يكمل أحدهما الآخر، وكان الغرض من ذلك أن يبرز التناقض الصارخ بين واقع العالم العربي والتحولات التي يشهدها العالم مع دخول عصر الحاسوب، القصيدة تقدم رثاءً لكل ما هو روحي في مقابل الزحف المادي للعصر، وأغلب الظن أن هذه القصيدة تعكس رغبة مبكرة في كتابة المسرح الشعري، وأتمنى أن يفرغ أحمد بخيت أخيرًا لكتابة المسرح فقد آن الأوان، وهو واجب فني ضروري لا بد أن يؤديه. أما عن التفلسف فقد خلصت له ثلاث قصائد طوال، تقترب في حجمها من حجم الملاحم الشعرية، هي القاهرة، والحادي، والناقوس، انتقل فيها من السؤال الذي كان يصل إلى درجة التجديف المهذب أحيانًا إلى محاولة الإجابة عن عذاب الإنسان:

وسوف تدقُّ بابَ اللهِ يومًا

وتسأله بتجديفٍ مُهَذَّبْ

ألم يَكُ كل هذ الحزنِ يكفي

لترضى عن خليفَتِكَ المُعَذَّبْ؟

إيمانًا بأن الحياة تجربة إنسانية، وعلى الإنسان أن يجد الحلول، أو على أقل تقدير أن يجد الطريق للتعايش مع المعضلات، استمرارًا لها وتكيفًا معها:

ألم تعطني أنتَ هذا الترابَ

لأطلعَ منه البهاء النبيلا

في هذه المطولات الثلاث يحاول أحمد بخيت أن يتحلى بإيجابية الفيلسوف؛ ليفهم ما حدث، أو ما كان، على طريقة أبي العلاء المعري، وكُتَّاب الملاحم كهوميروس، وجون ميلتن؛ فيقدم في قصيدة “القاهرة” مراجعةً شاملة لمصر وعلاقتها بالعالم، يفتش عن الأجوبة وسط ركام التفاصيل والأحداث والشخصيات: يحيى حقي، ونجيب محفوظ، وأم كلثوم، وبليغ حمدي، ومحمد عبد الوهاب، وأبو زيد الهلالي، وبو عزيزي، وأوباما، وكوندليزا رايس، وفرجيل، وأوديسيوس، وهومير، وراحيل، وآخيل، ونابليون، وشامبليون، .. وهلم جرا؛ ليجيب عن السؤال: ماذا حدث لثورة يناير؟ ويصل إلى قرار موجيٍّ مفاده أن هذا يحدث وعلى الإنسان أن يتقبَّلَه:

يا وردةَ الميدانِ يا اسمَ قصيدةٍ

لم تكتمِلْ.. يا حلمُ يا مثكولُ

ما من مصادفةٍ وأول خطوةٍ

أخت الأخيرة والطريق طويلُ

تُلقي الحياةُ على الحياةِ سؤالَها

ويدور ذاتُ الدورة البندولُ

وكذلك يفعل في قصيدة: “الحادي”، وإن أخذت المعالجة شكلًا مغايرًا في قصيدة: “الناقوس” التي تُذَكِّر بلزوميات أبي العلاء المعري.

أقول: إن هذا الانقلاب الناعم عائدٌ إلى أن أحمد بخيت لا يُحِبُّ أن يكرِّرَ ذاتَهُ، أو يكرر غيره، أو يكرره غيره؛ فالشعر عنده هو المنقذ من التكرار:

الشعر يُشْبِهُ أن تعيشَ بغزةٍ

لا طِفْلَ يرجعُ مرَّتَيْن لأمِّهِ

فعلى المستوى الإيقاعي يقود آخَرُ أحمد بخيت تمردًا على إيقاعاته المستأنسة، وقوافيه المدجنة، لكنه تمرُّد خافتٌ أمام سيادة هذه الإيقاعات وهذه القوافي، تمرد لا يصل إلى أن يحرك الكتلة الحرجة، وبتوصيف دقيق، يظل واقعًا في دائرة الاعتراض، بعيدًا عن دائرة الثورة الإيقاعية، وبخاصة حين تستحوذ بحور كبحر الكامل، والبسيط، والمتقارب، والوافر على النصيب الأعلى في الكتابة، في مقابل بحور أخرى كالطويل، والخفيف، والسريع، والمديد، والرمل، والمجتث، وأخيرًا المنسرح؛ إذ كتب عليها قصائد معدودة. والأمر ذاته يمكن أن ينسحب على قوافيه؛ إذ تتراجع نسب القوافي التي تتخذ رويًّا من حروف كالضاد، والذال، والزاي، والعين، والشين أمام حروف المعجم الأخرى، وإن كنت مع المذهب الذي يقول: البحر لا يصنع الشعر، الشعر هو الذي يصنع البحر، وكذلك القافية؛ فالشعر يبدأ من أول السطر لا من آخره، غير أنني أستطيع أن أقول مطمئنًّا: إن مراجعة هذه القصائد المتمردة عند أحمد بخيت مراجعة سريعة تُطْلِعُنا على أنها استفزَّت إمكاناته، وغيَّرت معجمه. أحمد بخيت يستطيع التمرد على أحمد بخيت، أحمد بخيت الذي كتب قصيدة كاملة على قافية من كلمة واحدة، هي تونس:

ستنجو أمةٌ من حوتِ يونُس

وأول شاطئ الأحرار تونُس

أأُخطِئُ في اسم أولادي لأني

أناديهم جميعًا باسم تونس؟