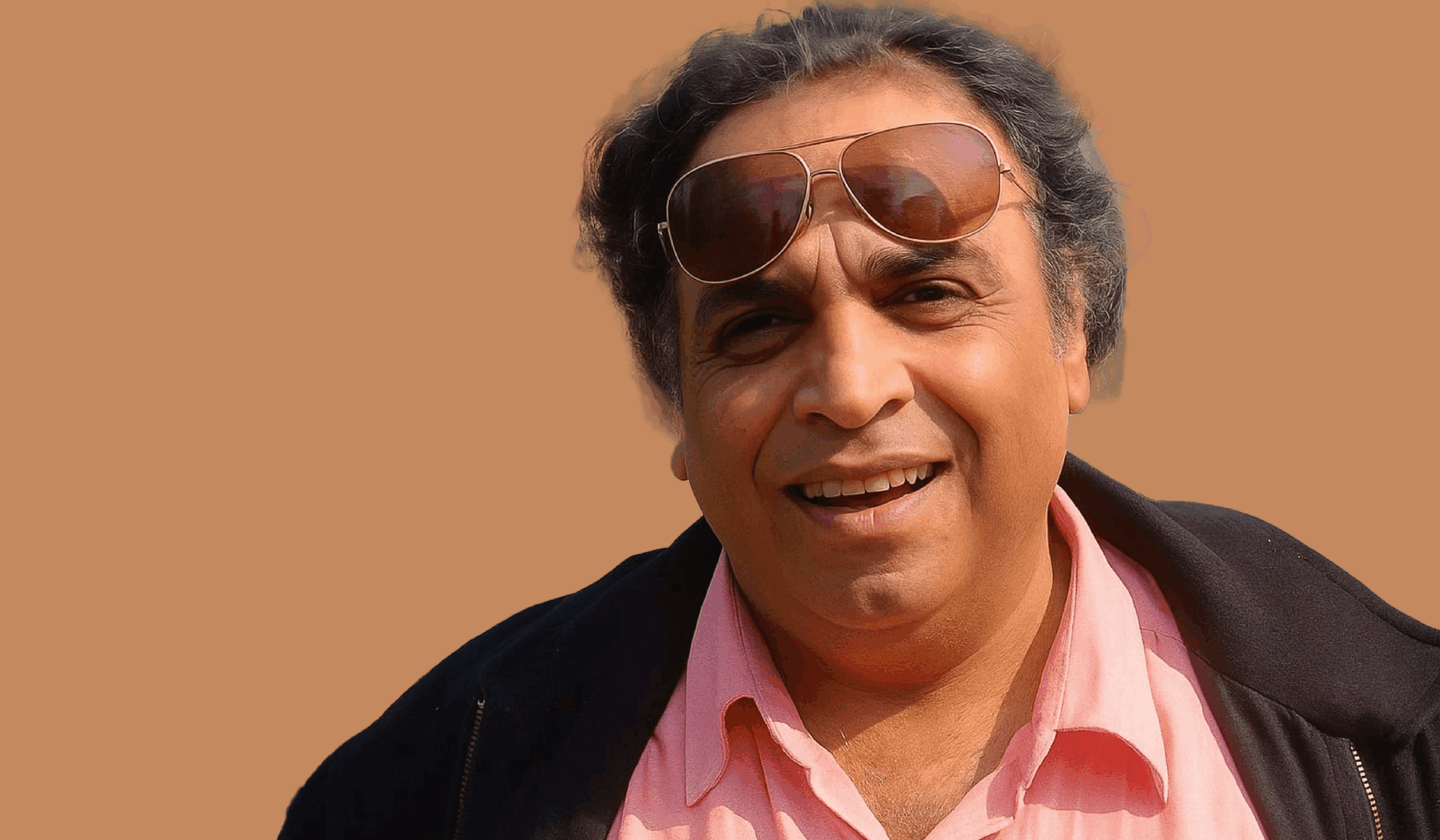

عبد الرحمن مقلد

شاعر وكاتب مصري

صورةٌ وحيدةٌ مرتجفةٌ، مقصوصةٌ من صورةٍ أكبر، ستكون كل حصادك إذا استعنت بمحركات البحث في محاولة للتعرف على ملامح الشاعر المصري وليد منير. لن تجد غير هذه الصورة ولو عمَّقت البحث في مواقع التواصل وغيرها.. فلا صفحة تحمل اسمه ولا حساب خاص ولا ملفات تعريف، وبالأحرى سيكتفي الذكاء الاصطناعي بتقديم تعريف منقول غير وافٍ يعتمد على حفنة المقالات والأخبار والنصوص المتفرقة، والكتابات التأبينية التي تبِعَتْ وفاته عام 2009، إضافة لأسماء بعض كتبه ودواوينه… هذا كل ما سنجده على الإنترنت من تجربة شاعر بارز من جيل السبعينيات، وصاحب تجربة متفردة، شديدة الخصوبة، وافرة المعنى والمبنى.

رحل وليد منير عن عشرة دواوين مؤثرة في مسيرة الشعر المصري، بدأها بـ”الراعي الذي فاجأ السهل”، لتتوالى أعماله المهمة مثل “والنيل أخضر في العيون” (1985)، و”قصائد للبعيد البعيد” (1989)، و”بعض الوقت لدهشة صغيرة” (1994)، و”هذا دمي وهذا قرنفلي“، و”سيرة يد”، و“قيثارة واحدة وأكثر من عازف“، و“طعم قديم للحلم“، و”كمشكاة فيها مصباح“، نهايةً بديوانه الأخير “الروح تعزف الموسيقى“؛ مسيرة شعرية وافية كمًّا وكيفًا لشاعر وأكاديمي لم يعمر في دنيا الله إلا 52 عامًا بين ميلاده عام 1957 ووفاته عام 2009، بعد معاناة مع مرض الكبد.

ماذا لو أضفنا لهذا الرصيد الشعري المتميز لوليد منير، كما يظهر حتى من عنونة دواوينه، رصيده النقدي من الكتب والمقالات والأبحاث، هذا إضافة لمسرحياته، فهو أحد القلائل الذين اقترفوا فن المسرح بين مجايليه.

نحن أمام منجزٍ كبيرٍ. إذًا لماذا لم ينل وليد منير شهرته بين أقرانه؟ لِمَاذا لا يسود شعره بين الناس وهو جدير بأن يحفر عميقًا كتجارب أبناء جيله، ولِمَ أُهيل الرماد على شعره فلم تعد تُطْبع دواوينه أو تخصص له الندوات والملتقيات، ولم يصل اسمه أو قصائده للأجيال الأحدث، فربما لم تسمع باسمه، أو يمر مرور الكرام بما لا يليق بموهبته، هل اختلف حضور شاعرنا في موته عن حياته؟

شاعرٌ يُجيد التواري

اعتاد وليد منير على التخفي، وبمحض إرادته، فهو لم يكن ابن الضجيج ولم يكن من الحاضرين بأجسادهم فقط، بالتالي لم تعتد العدسات صورته، ولا وسائل الإعلام والمتابعات الصحفية نشر اسمه، بل فضَّل أن يلزم صومعةً ارتضاها لنفسه تحميه من الضجيج في زمنٍ اضطرم فيه كل شيء.

راهن وليد على شعره وكتبه وأبحاثه، وعلى أن موهبته فقط ستضمن له مكانته وتحفظ له كرامته، فاكتفى بنشر شعره وأعماله عبر المجلات والدوريات وانصرف إلى حاله وكتابته ومرضه. عرف شاعرنا أن الذي لا يحفظ روحه سيذلُّ جواده، ولن يقفز الحواجز إلى الغوطة الطيبة، كما يقول في ديوانه “طعمٌ قديمٌ للحلم”:

في الرهان الأخير على الموهبةْ،

سوف يقفز فوق السدود حصاني

ليهبط في الغوطةِ الطيبةْ

سوف تكتب عن عبقرية روحي السحابةُ

والأقحوانةُ سوف تقوم بشرح العلاقةِ بين القصيدةِ والتجربةْ

وغداً عندما يسقطُ الكَتَبَةْ

عندما تستعيدُ الكتابةُ أنفاسَها ويروقُ المجازُ لصاحِبِهِ

سوف آخذُكُم لقليلٍ من الوقتِ في رحلةٍ حول قوسِ قُزَح

وأبصِّركم بالكلام الذي سكَبَتْهُ يدي في ضمير القدح

وأقودُ لكم نحو أبعد نجمٍ وراءَ الصدى مرْكَبَةْ..

السبعينيَّات المُربِكَة

في السبعينيات الشعرية في مصر، وما تلاها من أجيال تنازعت الشعر معنًى ومبنًى، لم يَعِدْنا وليد منير إلا “بالقليل من الوقت في رحلةٍ حول قوس قزح“، فالافتعال والمعضلات والاشتباكات والسخط وشتم جمهور الشعر أو التذلُّل له بالمقابل، والكلام الواسع، كلها أمور نأى عنها شاعرنا، في زمنٍ سادَهُ “الكَتَبَةْ” بتعبيره، وليس “الكُتَّاب”، والفرق بينهما كبير.

رغم ولع وليد منير بالمغايرة والاختلاف الشعري واستكشاف الجديد غير المأهول من أراضي القصيدة، فلم يكن حسب وصفه مجايله السبعيني محمد سليمان “شاعرًا صاخبًا مُغْرمًا بالتقاليع أو الانقلابات التي هدفها الإثارة ولفت الأنظار، فقد آثر الهدوء والتأمل ومعايشة تجاربه واحتضانها وبلورتها”.

كان يعرفُ أنَّ زمانَهُ لن يوافقه ولن يضمن له مقعده، لذا راهن على غَدٍ لن يمنحنا فيه مع ذلك أكثر من “الكلام الذي سكَبَتْهُ يده في ضمير القدح”، فهل أتى هذا الغد الذي يرضى أن يفتح فيه وليد كنزه، ويسمح أن يمنحنا بعض ضوئه، وقد وضع الحواجز ولم يسمح لأحد بالاقتراب، وهو الذي سبق وقال:

“ليس من حقِّ أحدْ

أنْ يرى غرفةَ كنزي

فأنا أفتَحُها

وقتما شئتُ/ لِمَنْ شئتُ

وأعطِيهِ من البحر سماءْ

ومن الروح جسدْ”.

بالأحرى لم يأتِ هذا الغد الذي سيُطْرَحُ فيه شعر وليد بين أيدينا وإن بدأ بريقُ فجْرِهِ يلوح مع ولادة جيل شعري أكثر تسامحًا وتجاوبًا مع الأشكال الشعرية كافة. لم يعد الجيل الجديد يعبأ بالصلادة والدفاع المصطنع حول شكل ظنَّته أجيال أقدم المُعَبِّرَ وحده عن الحداثة الشعرية؛ لم يعد الرهان على نص معين رأوا أنه لا بد أن يحلَّ محل الأشكال الأخرى.. بل يسود في الأغلب تسامحٌ شعريٌّ عابرٌ للأشكال.

حاسبت الأجيال الأسبق، التي سيطرت على المشهد الشعري في مصر، وليد منير على تمسُّكِه بشكله التفعيلي، فلم يقاربوا نصَّهُ من الأساس لأنه بالأحرى لا يكتب قصيدة النثر، وفق ما وضعوه من معايير، هذا في الأغلب الأعم، وإلا لماذا لم نَرَ من بين أجيال الثمانينيات والتسعينيات الشعرية في مصر من يكتب عن شعر وليد منير؟

غريبٌ لم يقترب من السراب

وليد منير شاعر سبعيني بامتياز نعم؛ وُلِدَ بين شعراء هذا الجيل، ولكننا لو عدنا لفترات مجدهم، لرأينا شاعرنا وهو يأخذ جانبًا بعيدًا في هذا الزمن المربك الذي تقاسمت فيه جماعتا “أصوات” و”إضاءة” بُقَع الضوء الشعرية، وخاضوا معاركهم وتمردهم واقترفاتهم التي تراجعوا عن كثيرٍ منها فيما بعد.

قاد حلمي سالم وعبد المنعم رمضان وغيرهما من شعراء السبعينيات أصحاب التجارب الرغدة والمختلفة والمغايرة مسيرةَ هذا الجيل، باعتبار أن نصَّه انقلاب على ما كتبه السابقون مِن جيلَيْ الرواد، وأرادوا هدم المعبد على قصيدة التفعيلة التي خرجوا من رحِمها، بالأخص القصيدة الستينيَّة وشعراءها أمل دنقل وعبد المعطي حجازي وصلاح عبد الصبور، لذا اشتهر خطابهم وعلا فِعْلُ تمردهم بل وسبق نصَّهم ذاته، في المراحل الأولى على الأقل قبل أن تستوي تجاربهم فيما بعد تخلِّيهم عن خطاب الدوجما.

في ظل هذه الأجواء التمرُّدية على نصِّ الآباء فضَّل وليد منير أن يجدِّد داخل هذا النص. تمسك بالقصيدة الموسيقية الملتزمةِ تفاعيلَ الخليل بن أحمد، وحشد فيها طاقة جديدة مختلفة، وجادل الشكل وحاول أن يعتمد قوته الموسيقية في تحفيز اللغة والمجاز وتوليد المناطق الشعرية المتفجرة، فلا يكون نصه جافًا أو مجرد مقترح شكلي أجوف أو محاولة تجديد غير محسوبة ومُلقاة في الفراغ.

صحيح أن وليد حلَّ مع نفسه معضلة الشكل، وفضَّل النصَّ الموسيقي، حتى في ديوانه الأخير الذي كتبه في قالب قصيدة النثر، لم يبعد فيه عن ميراث الموسيقى، اسمًا ولا شكلًا، لكنَّ شاعر “طعم قديم للحلم” دار دورة واسعة في المعنى، وأحدث انقلابًا ناعمًا حقيقيًّا في داخل قصيدة التفعيلة، فذهب بها إلى أراضٍ جديدة ومواضع بِكْر، وعبر أنهارًا وبحارًا، بل ربما كان أبعد شعراء جيله تطوافًا في الزمن، وفي الأفكار، والتشابك مع الرمزيات، فالقصيدة عنده رحلة في المعرفة والتاريخ والمكان والوجدان والفلسفة والأديان معًا، ولننظر إلى بعض وعود القصيدة وهو القائل:

سأقرأُ طاغورَ ثانيةً

وسأعشَقُ أفكارَ بعضِ البشر

وسأكتبُ عن أنبياءَ قُدَامى

وعن نظرياتٍ اندَثَرتْ وعلومٍ ستأتي

إنَّ ذلك كافٍ لأنْ أبدأ الآنَ من وردتين

لأنْ أستعيدَ صداقةَ روحي

لأنْ أتأمَّلَ فارسَ والهندَ والقيروانَ

وأكتشفَ العددَ الذهبيَّ

الذى يستطيعُ اختصارَ حواريَّةِ الكونِ في ذرَّةٍ أو وَتَر

وسألقَى “براهما”

وأُصغي إلى كلماتِ “زرادشتَ” عند الغروبِ

وآكلُ في طبقٍ واحدٍ مع أصحابِ “بوذا”…

هكذا طوَّفَ وليد منير في كل مكان خفيفًا من الأعباء التي ربما اصطنع منها البعضُ قضايا يختبئ خلفها، فربما وجدوا في الغموض مهْرَبًا وفي التجريب غير محسوب الخطى ملاذًا من المحاسبة والسؤال، لكن شاعر “مشكاة فيها مصباح” أبى إلا أن يأتي الشعر واضحًا والقضايا ناصعة، وتمسَّك بالعقل، فلم يقترب كما يقول “من السراب الذي برهن عليه الأصدقاء والسكارى الذين أرادوا أنْ يُجَنّ“. أراد النصاعة فذاقَ وشمَّ ولامسَ واستمع بصدق لحركة الكون، وأصغى لروحه، وتحدى الفراغ العميق:

طوى كالكواكبِ إثْنَيْ وعشرينِ عامًا

رمى شصَّهُ في البحارِ جميعًا

وأصغى

وذاقَ وشمَّ ولامسَ

لم يقتربْ منهُ هذا السَّراب الذي برهنَ الأصدقاء عليهِ

رأى الأغنياتٍ شظايا

وحِبْرَ الطفولةِ أقنعةً

والمودَّةَ نَصْلًا

رآهم يدورون كالنَّرْدِ فوق الموائدِ موتى تمامًا

ولكنَّهم يزعمون له أنَّهم يخلقون الحياةَ

على هيئة الطَّيرِ

يا للسَّكارى الذين أرادوا له أنْ يُجَنَّ

ويا للسَّكارى الذين انتشوا

عندما كاد يقرضهم نجمةً

لم تزَلْ تتدحرجُ في روحِه

كلُّ هذي الحماقات مِنْ حولِهِ

كلُّ هذي الرَّحى

كلُّ هذي الدَّسائسُ والأحجيات؟!

ويندهشونَ لأنَّ الفتى لم يَزَلْ عاقِلًا

يتحدَّى الفراغَ العميقَ

ويدفعُ عنه غبارَ الجنون…

غايَرَ شاعِرُنا طموحاتِ مجايلِيه وتنظيراتهم حول الشعر التي سادت فيها مفردات مثل التشظي، وامتداح الجنون، والهذيان، ونبذ العقل، والهوس، واستتباع النص المفتوح الذي لا يُغلَق أو النص الهندسي المغلق على الأفهام، فلم يَعْلُ صوت وليد منير، في زمن يريد أن تُجَنَّ أولًا ليسمع لك.. يريد أن تنطق بالأحاجي أو بالمفارقة أو تخضع للسلطة وتدخل الحظيرة، وما كان له أن يفعل فيفقد جسارتَهُ وهو يحاسب زمانه الذي لم يتصالح معه ويرفض نمط الحضارة التي استباحت أحلام الطبيين وأساطير البسطاء وساد فيها التُّجَّار والمنتقمون وأصحاب الموضات الكتابية المفتعلة على حساب الصدق والأصالة. فها هو يذهب بنفسه إلى كريستوفر كولومبوس ويرى ما فعل باكتشافه القارة الجديدة أمريكا، وما فعلت بعد ذلك بالعالم، يقول في قصيدته “القارة الأخرى” المنشورة فى مجلة «إبداع» بتاريخ فبراير 1993:

لكنَّ صهيلًا ودمًا كانا على مقربةٍ من موكب الغيم

وكانا يستبيحان أساطير رجالٍ بسطاء واسعي الخُطَى

وأحلام نساء طيبات الروح يجمعن البهارات أو السُّكَّر

لم يعلم بنو آدم أنَّ النار تأتي ذات يوم في يد الفاتح

كي تشعل في آلهة الأسلاف الأحزان

وتلقي ببقاياهم إلى شاطئ أسبانيا عبيدًا وعرايا

إنه ربٌّ جديدٌ يرث الدنيا

ويختار رعاياه من التُّجَّار والعسكر والبحَّارة المنتقمين..

كم أردتُ أن تتسع المساحة أكبر، لننوِّه لجهد وليد منير الشعري ونوفيه حقَّه ناقدًا له حضوره الكبير في الكتابة النقدية، ورصيد من الدراسات المهمة على رأسها كتابه عن مسرح صلاح عبد الصبور: “فضاء الصوت الدرامي”، وكتاب “نقد خطاب الاستشراق”، و”جدلية اللغة والحدث”، و”صورة النبي في الشعرية العربية”، و“رحلة المنفى في الشعر العربي الحديث.. عزلة المكان وتداعيات الذاكرة“، ودراسته “الدوائر المتقاطعة.. بحث في تداخل فن الشعر مع غيره من الفنون”.

كذلك وددنا لو زُرْنا منجزه المسرحي المهم، وعلى رأسه كتابه المسرحي “حفل لتتويج الدهشة“، ولكن الفرص تتوالى، والدعوات لن تتوقف لإنصاف تجربة هذا الشاعر الفذ، على الأقل بإعادة طبع أعماله أو توفيرها، ليكون من حق الأجيال الجديدة أن ترى هذه التجربة، وتحيي الشاعر الذي لم يمتلك شهوة الوصول وإنما انسَجَم في الرحلة ذاتها.

أقِفُ على الأرصفة

أرصفة المحطة الحزينة

لا شهوة عندي للوصول

أركب القطار

القطار البعيد كالسهم

وأنزل في منتصف الطريق

سعيدًا

سعيدًا

سعيدًا

أسير في حقول لا أعرفها

وأسهر في قباب

لا عهدَ لي بها

وأُكَلِّمُ الأحجارَ والسواقي…!